今回は額縁について書かれた本を紹介します。

絵を描く人は誰しも、絵を額縁に入れたら見違えるようになった経験をお持ちだと思います。

額縁は絵の見えや表現に大きな影響を与えます。

西洋では昔から額縁に関する本は沢山あり、今でも美術書専門の本屋に行けばハウツー本から専門書まで数冊は置いてあることでしょう。しかし日本では明治以降その類の文献は極めて少なく、ここで紹介するアトリエラポルトの蔵書が代表的なものと言えるでしょう。

「絵の科学」

山下新太郎著 錦城出版社 昭和17年

当時のフランスの代表的な技法書(モロー・ヴォアチエやヴィベールなど)をベースに 画家である筆者の経験と識見をまとめたもの。

その中に「額縁について」という項目があり、約10ページにわたって挿絵付きで額縁の様式についての記述があります。

日本で西洋の額縁の様式について書かれた初期の文献だと思います。

「額縁の歴史」

クラウス・グリム著 前川信子訳

リブロポート出版 1995年

現在日本で入手可能な文献の中で、最も詳しく額縁の歴史と様式を説明しているもの。

おもしろい例を上げると、右の画像はアングルが自分の絵に合わせてデザインした額縁。

絵の中のドレスの模様と額縁の装飾が呼応しているのが分かります。

このように西洋では、画家が額のデザインをするのは珍しくなく、その良い例をラファエル前派の作品に見ることができます。

「額縁と名画」

ニコラス・ペニー著 古賀敬子訳 八坂書房 2003年

額縁鑑賞の入門書。

豊富なカラー写真と読みやすい文章で、額縁の歴史について解説しています。

展覧会で絵を見る楽しみが増えると思います。

「画家と額縁」

西宮市大谷記念美術館図録1999年

前述の3冊はどれも西洋の額縁について書かれてものでしたが、日本での額装の歴史を知るにはお勧めの文献です。

幕末から始まった西洋絵画の受容の歴史は、額縁の歴史とも重なります。本来様式的に異なり、構造的にも油絵を飾るような壁のない日本家屋にどのように適応させるか。先人達の苦心の跡が偲ばれます。

また画家自身が作った額の例も載っていて、大変興味深い図録です。

「額装の話」

岡村辰雄著 多聞堂 昭和30年

日本家屋に合う独自の額装作りを目指し、その礎を築いた岡村辰雄氏の書いた本。

本の装丁を安井曾太郎がおこなっていることからも、いかに画家に信頼されていたかが察せられます。

岡村氏は表具師から始められ、時代の建築に合わせた日本画の額装作りへと進まれました。

今では当たり前になった日本画の額装は、氏が確立したと言えるでしょう。

その額装スタイルは洋画家からも支持され、梅原龍三郎や安井曾太郎の作品の多くに使われています。

今では、絵の制作と額縁の制作は別物になっていますが、西洋では初期ルネサンス時代まで額縁と絵は一体化していました。 遠近法が誕生して、絵は「描こうとするものを眺める開いた窓」(アルベルティ)となってから、額は窓を縁取る装飾となったと言えるでしょう。その分、建築や室内の様式と密接にかかわりを持ちながら時代とともに変化してきました。

「額縁は個人のセンスで選ぶもの」とお考えの方は多いと思いますが、ここで紹介した本のような歴史と様式を知ることは、額縁を選ぶ時の助けになると思います。

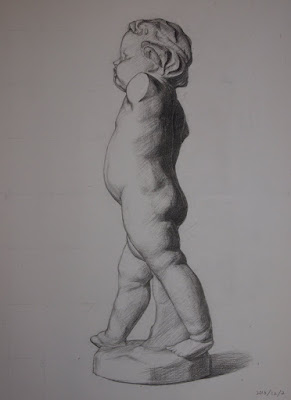

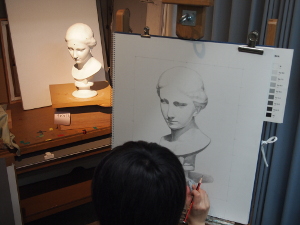

デッサンの基礎練習は、写真のような対象の引き写しではなく、平面(2次元)に適した方法と手段で対象を再現するところにあります。そのためには、作者が造形的意思を持って複雑で多様な現実の対象(3次元)から必要な要素を選び出し、「省略や強調」を行うことが大切です。

デッサンの基礎練習は、写真のような対象の引き写しではなく、平面(2次元)に適した方法と手段で対象を再現するところにあります。そのためには、作者が造形的意思を持って複雑で多様な現実の対象(3次元)から必要な要素を選び出し、「省略や強調」を行うことが大切です。