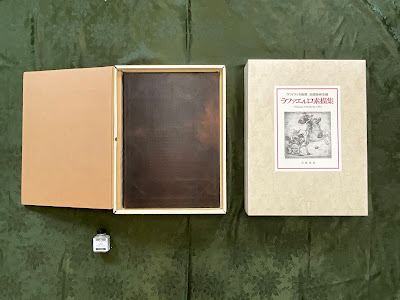

今回は1984年に岩波書店からファクシミリ版(カラー印刷)で出版された「ウフィツィ美術館蔵 ラファエルロ素描集」を紹介します。

発売当時は大変高額な画集(280,000円)で、総皮の手の込んだ装丁の大型本(520×380)として999冊限定で出版されました。

中を開いてみると、詳しい解説書と図版が1枚ずつ取り出してみれるようになっています。

この画集の一番の魅力は、ラファエルロのデッサンが精巧な印刷で実物と同じサイズで見れることです。

ラファエルロは言うまでもなくルネサンス時代のイタリアを象徴するような偉大な画家で、後の時代の絵の規範として長い間大きな影響を与え続けました。

ここに収められているウフィツィ美術館収蔵の31枚のデッサンは、ラファエルロの初期から晩年までの代表的な作品が集められています。また技法もペンを使ったものから白チョーク・黒チョーク、銀筆(シルバーポイント)、サンギーヌ、ビスタ(Bistre)、鉛白まで多彩で、表現も変化に富んでいます。

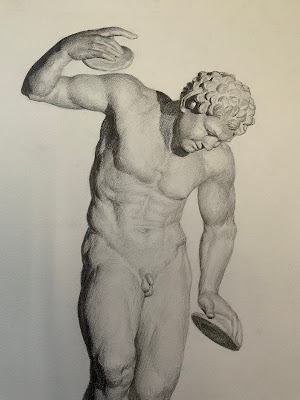

例えば、1枚目は友人の画家ピントゥリッキオために描いたモデル素描です。

大きさは70㎝×41㎝もあります。

近づいてみると、ペンで形態を描いた上から白(鉛白)と褐色(ビスタ)で明暗をつけていることがわかります。

以下、年代順にピックアップした表現技法を見ていきます。

|

横向きの女性 (25.6×16)

銀筆、ペン、黒チョーク、白のハイライト(鉛白) |

|

聖ゲオルギウスと竜. (26.2×21,4)

ペン (輪郭に沿って転写した時についた無数の穴が見れる)

|

|

聖母子. (21.3×18.4)

黒チョーク、白チョーク、銀筆の跡 |

|

キリストの埋葬 (28.7×29.8)

ペン、若干の黒チョーク |

|

聖母子と幼い聖ヨハネ. (28.4×19.1)

ペン、銀筆の跡 |

|

「聖体論議」の中のアダム. (35.7×21.2)

黒チョーク、白チョーク |

|

サンタ・マリア・デラ・パーチェ教会のフレスコ画のための習作

サンギーヌ. (33.2×23.9)

|

|

「聖ペトロの解放」のための習作. (25.6×41.6)

ペン、ビスタ、鉛白、黒チョークの跡 |

|

「フランソワ1世の聖母」のための習作 (33.6×21.4)

サンギーヌ、銀筆の跡 |

|

パンテオンの内部景観. (27.8×40.6)

2種類のインクとペン

*このローマ時代に建築されたパンテオンの中に

後の時代にラファエルロの墓が造られた。 |

|

ラファエルロの生きた時代は、絵画の技法がテンペラから油絵への移行期にあたる上に、ダ・ヴィンチによって明暗法が確立された時期にも重なります。そのような背景を考えながら眺めると、ラファエルロのデッサンの変遷の中にもその影響が表れています。ただ「うまい」とか「美しい」だけでは終わらせられない絵画表現の奥深さを感じます。 |

余談ですが、現在古本市場ではこのような大きくて重たい豪華本の値段は暴落しています。アトリエラポルトで購入したこの本は、神保町で約20,000円でした。発売当時は見ることすらできなかった本がこのような値段で手に入るのは嬉しいことですが、出版に携わった方々の労力や資料的価値の高さを考えるとちょっと寂しい気もします。